Salutatio September 25: Die Hoffnung die uns trägt

16.09.2025

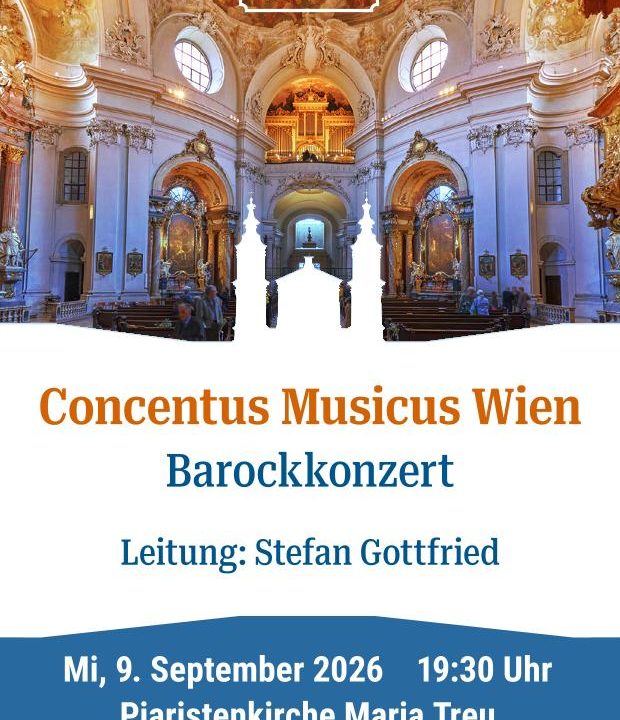

Treffen europäischer Provinzleiter in Wien

25.09.2025

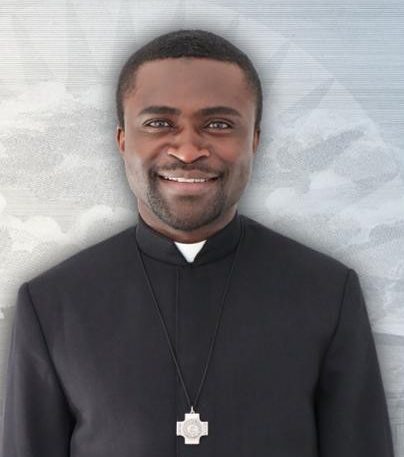

Der neue Pater General, P. Carles Gil i Saguer SP (rechts, mit P. Zsolt Labancz), im Interview mit Angela Ringhofer.

Pater Carles, Sie hatten bereits mehrere verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Ordens inne, darunter die des Provinzassistenten in Katalonien und Westafrika, des Generalökonomen und des Generalassistenten für Europa. Nun haben Sie das höchste Amt im Orden erreicht, zumindest bis 2027. Wie fühlen Sie sich mit dieser großen Aufgabe? Eher Belastung oder Freude?

Es ist weder Last noch Freude, es ist Verantwortung. Das erste Gefühl war natürlich Überwältigung, denn ja, es ist das höchste Amt im Orden, und den Orden zu vertreten ist eine enorme Aufgabe. Es bedeutet vier Jahrhunderte Geschichte, vier Kontinente, 45 Länder, und es ist dieselbe Position, die der heilige Josef Calasanz innehatte. Daher habe ich großen Respekt vor diesem Amt und der großen, weitreichenden Verantwortung, die damit verbunden ist. Es bedeutet auch Dienst in Demut, denn es war ja keine normale Wahl im Generalkapitel, sondern eine Ernennung gemäß den Regeln als Folge der Bischofsernennung unseres vorherigen Generaloberen.

Wie möchten Sie den Orden bis zum nächsten Generalkapitel weiterentwickeln? Welche Projekte aus dem Fahrplan der Generalkongregation sind für Sie am wichtigsten?

Es sind die Projekte, deren Entwicklung wir im letzten Generalkapitel vereinbart haben. Wir haben ja einen Fahrplan zur Entwicklung des Ordens, und viele Menschen, die sich um diese Aufgaben kümmern. Daher besteht meine größte Aufgabe darin, ihre Arbeit zu begleiten und mich für sie zu interessieren, und sicherzustellen, dass unser Auftrag erfüllt wird.

Welche Themen interessieren Sie am meisten?

Wir sind Piaristen, daher interessiert mich unsere Sendung, unsere Mission sehr. Unser Orden ist ja durch diese Mission entstanden. Calasanz gründete den Orden für diese Sendung, für die Kinder und ihre Schulbildung. Dieses Sendungsthema, unser Auftrag, der Dienst in Schulen, non-formaler Bildung, Pfarren, in der höheren Bildung und in Internaten – das sind die fünf Plattformen unseres Dienstes – ist einfach sehr spannend. Ich gehöre ja auch zum Missionssekretariat, das über die Entwicklung dieser Bereiche nachdenkt. Was mich aber am meisten interessiert, sind Menschen, insbesondere piaristische Menschen, also Ordensleute und Laien, die sich mit unserem Auftrag identifizieren, denn sie sind der erste und wichtigste Schlüssel zu Leistung und Erfolg. Ohne Menschen können wir nichts tun. Wir brauchen qualifizierte, kompetente und engagierte Menschen. Sie sind der Schlüssel, der alles verändert. Wenn man in einer Schule eine Leitung einsetzt, die sich mit dem piaristischen Auftrag identifiziert, und die Fähigkeiten, Kompetenz und Leidenschaft dafür mitbringt, verändert das alles. Deshalb kümmere ich mich um sie und begleite sie.

Wie tun Sie das konkret?

Für die Ausbildung der Mitbrüder, die Berufungspastoral und alle Aspekte im Umgang mit piaristischen Menschen haben wir eine Richtlinie, die „Der Piarist, den wir brauchen“ heißt. Oft reicht es schon, als Pater General Interesse zu zeigen. Das ist für die Menschen wichtig. Manche unserer Treffen sind nur Meetings mit einer To-do-Liste, die wir abarbeiten müssen. Ja, die müssen wir auch durchführen. Aber dieses Treffen, das wir jetzt in Wien mit den europäischen Provinzleitern hatten, nenne ich gerne ein „encuentro”, das ist mehr als ein Meeting, es ist eine echte Begegnung, ein Kennenlernen und Zusammenarbeiten, ein Lernen, in Brüderlichkeit zu wachsen. In meiner Arbeit versuche ich, selbst zu leben, was ich predige, ich möchte meinen Worten Taten folgen lassen, und ich will die Bedeutung der einzelnen Menschen wahrnehmen. So möchte ich alle ermutigen und begleiten, die in diesem Kernbereich „Der Piarist, den wir brauchen” arbeiten, den Generaldelegierten und alle beteiligten Teams, die dahinterstehen.

Bei diesem Treffen der europäischen Provinzialen wurde die Arbeit der verschiedenen Provinzen besprochen. Welche Herausforderungen und Erfolge gibt es in Europa?

Europa ist großartig, wir haben so viel zu bieten. Die Vielfalt, Bandbreite und Anzahl der Einrichtungen und Werke sind beeindruckend. Wir haben Schulen, Universitäten, Internate, und viel Seelsorgearbeit in Pfarren. Es gibt jahrhundertealte und neue Schulen, städtische und ländliche Schulen. Wir haben ja seit vier Jahrhunderten Piaristen in Europa, seit der Zeit von Calasanz, und es gibt ältere Piaristen, die noch selbst gegründet haben. Von Europa aus sind wir in die Welt hinausgegangen – nach Amerika, dann nach Asien und schließlich nach Afrika.

Wenn man Jahrhunderte auf den Schultern trägt, ist es nicht so einfach und selbstverständlich, miteinander auszukommen und zusammenzuarbeiten. Ich habe in Afrika gelebt, ich habe Treffen in Asien abgehalten, und ich denke, dass es dort eine natürliche Nähe zwischen den Provinzen gibt, weil sie immer miteinander verbunden waren. In Afrika zum Beispiel haben die Menschen von Anfang an miteinander studiert. Diese Art von Beziehung gab es in Europa nicht. Die Menschen in Polen mussten beispielsweise nicht die Menschen in der Slowakei oder in Ungarn kennenlernen, wenn sie nicht dazu bereit waren.

Einer der Punkte, an denen wir hier arbeiten, ist also, mit unseren europäischen Provinzen ein gemeinsames Europa zu bauen. Wir haben acht Provinzen, zwölf Länder, und wir wollen einander besser kennenlernen und in unserer Verbundenheit, unserem Wissen und im Austausch über best practice zusammenwachsen. Dazu könnten wir natürlich Zoom-Meetings abhalten, aber wenn man in Brüderlichkeit wachsen will, macht man das lieber nicht über ein Onlinemeeting.

Europa ist auch stets von Innovation motiviert. Es ist sehr interessant, dass Durchbrüche im Orden manchmal in Europa stattfinden. Die Allianzen, die wir mit Regierungen, Universitäten und Forschungszentren haben, bieten viel Stoff zum Nachdenken und Entdecken. Es ist eine Art riesiges Labor, sehr interessant. In Europa werden auch die Jugendpastoral und die Berufungsbegleitung gut reflektiert. Denn wir haben hier nicht viele Berufungen. Es ist wichtig, junge Menschen in Gruppen zusammenzubringen, wie in unserer Calasanz-Bewegung, und man muss gut überlegen, was funktionieren kann, welche Art von Aktivitäten Sinn machen. Da gibt es gute Überlegungen. Vielleicht ist der Erfolg in der Berufungspastoral geringer als wir uns wünschen, aber es wird großartige Arbeit geleistet. Die Stärken Europas liegen also in der Arbeit an der Einheit, an der gegenseitigen Ergänzung der Provinzen, an der Bedeutung Europas als Labor der Innovation und in der Qualität der Jugendpastoral und der Berufungspastoral.

Ist Berufungspastoral in Europa schwieriger als anderswo auf der Welt? Wie kann sie hier funktionieren?

Die derzeitige Lage in Europa wird manchmal als kirchlicher Winter bezeichnet. Ich habe früher in Dakar im Senegal gelebt, und wir haben an einem Wochenende 5000 Hostien in den Sonntagsmessen verteilt, in einer einzigen Pfarre. In einer normalen Messe hatten wir 800 Menschen, in der Kindermesse jeden Sonntag 1000 Menschen. Auf den Philippinen haben wir 12 Messen an einem Sonntag. Wir sind uns bewusst, dass es einen großen Unterschied zwischen diesen Ländern und Europa gibt, was die Möglichkeiten oder die Bereitschaft betrifft, eine Messe zu besuchen. Aber der spirituelle Durst ist auch in Europa da. Die Jugendlichen sind durstig, sie suchen nach einer guten Antwort für ihre spirituelle Suche. Dieser kirchliche Winter ist eine große Herausforderung. Wie kann man wieder eine Verbindung zu den Jugendlichen herstellen, ihnen ein passendes Wort bieten, das ihnen Frieden schenkt?

Immer wichtiger wird außerdem die Arbeit mit Familien. Gemäß unserer Sendung sind wir sehr mit Kindern, Schüler:innen und Jugendlichen beschäftigt. Aber nun haben wir erkannt, dass wir umfassender arbeiten müssen – auch mit den Familien. Denn Familien sind alles. Sie sind die ersten Erzieher, sie bestimmen, welche Schule ihre Kinder besuchen, und wenn man eine gute Familie hat, hat man in der Regel auch gute Kinder. Das kann also eine Aufwärtsspirale sein – Familie, Kinder, Schulen, Piaristen.

Gibt es in Europa aktuell Ordenseintritte bei den Piaristen?

Es gibt ein kleines Zeichen der Hoffnung, des Frühlings für die Berufungen: Wir haben ja Gemeinschaften und Pfarren in Frankreich, und die Anzahl der Seminaristen in Paris wächst seit vier Jahren in Folge. Auch in Spanien gibt es Eintritte. Wir werden sehen, ob dies eine Ausnahme oder ein Trend ist. Vielleicht haben wir den Tiefpunkt schon überwunden. Es sind jetzt erst zwei oder drei Jahre vergangen, und es ist vielleicht eine Folge der Migration, der ersten und zweiten Generation von Menschen, die nach Europa ausgewandert sind. In Frankreich ist es anders, ich habe gelesen, dass dort die bürgerlichen Familien viele Berufungen haben. Wir denken, wenn es keinen Teich gibt, in dem wir Berufungen fischen können, dann schaffen wir eben einen Teich! Wenn wir also in dem wachsen, was wir als piaristische christliche Gemeinschaft bezeichnen, mit Ordensleuten und Familien, und wenn wir rund um die Feierlichkeiten am Sonntag in Pastoralgruppen das richtige Ökosystem schaffen, dann werden wir vielleicht wieder mehr Berufungen haben.

Auch aus der Slowakei kommen gute Nachrichten. In den letzten vier oder fünf Jahren gab es dort jedes Jahr eine Berufung. Heuer haben sie einen Priester geweiht, vier Piaristen sind in der Ausbildung, und es gibt einen Novizen. Das ist erstaunlich!

In einigen Provinzen verlagert man sich in der Berufungsarbeit mehr auf Erwachsene, so in Betania, Emmaus (beide Spanien), in Katalonien, und auch in Italien. In Emaus haben wir jetzt ein spirituelles Haus für Erwachsene – das ist ziemlich neu bei den Piaristen – in dem wir ganzjährig Exerzitien anbieten. Diese Angebote richten sich an junge Erwachsene, die schon im Beruf stehen und Lebenserfahrung gesammelt haben, also nicht direkt von der Schule kommen. Es ist spannend: Leute klopfen an unsere Tür und möchten bei uns mitleben, nicht weil sie eine Berufung verspüren, sondern weil sie uns kennenzulernen möchten. Diese Arbeit mit Erwachsenen ist für unseren Orden ein neues Betätigungsfeld.

Wie sieht der Plan für die europäischen Provinzen bis 2027 – und darüber hinaus – aus? Was ist für Europa besonders wichtig?

Es gibt keinen eigenen europäischen Plan und keine europäischen Ziele. Wir haben einen akkordierten Fahrplan für die Welt, dessen Programm und Zielen wir hier im Rhythmus Europas folgen. Und wir haben dabei ein Schlüsselwort: HOFFNUNG. Denn es gab eine Zeit der Entmutigung aufgrund des kirchlichen Winters. Für einen Priester ist es natürlich schöner, wenn man beim Feiern der Messe 1000 Kinder vor sich hat, acht Chöre singen, fühlbare Freude herrscht und die Kirche bebt, als wenn man vor 10 oder 15 Menschen feiert. Winter ist nicht angenehm. Aber wir haben uns angepasst und wir geben unser Bestes. Was wir wiedererlangen müssen, ist die Freude.

Der Weg zur Hoffnung beinhaltet drei Dinge: Das erste ist, sich bewusst zu sein, dass wir Piaristen, unsere Arbeit, unsere Schulen eine gute Nachricht für ein Land, eine Gesellschaft sind. Das möchte ich ganz besonders hervorheben. Seit vier Jahrhunderten haben wir – das sage ich mit viel Bescheidenheit, aber es ist eine Tatsache – dort, wo wir waren, die Lebensbedingungen verbessert. Nahrung, Wohlstand, Soziales, Wirtschaft, Kultur, Bildung, alles ist gewachsen. Das müssen wir uns stärker bewusst machen. Wir sind bedeutungsvoll und das müssen wir auch sein. Darauf achten wir in unseren Schulen. An vielen Orten auf der ganzen Welt – nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa – werden wir gebraucht. Und ich könnte ein ganzes Buch mit persönlichen Geschichten von Erlösung, von Veränderung schreiben. Calasanz sprach von „Erlösung durch Bildung”. Erlösung ist natürlich ein theologischer Begriff, aber „Erlösung durch Bildung in unseren Schulen” bedeutet, dass wir den Kindern Frühstück geben, damit sie lernen können, und wir geben ihnen Stipendien. Ein Stipendium ist wirklich ein Sprungbrett. Wenn man jemandem damit hilft, unsere Schule zu besuchen, verändert das sein Leben. In einigen Ländern bieten wir auch Stipendien für ein Studium an der Universität an, und in vielen Ländern kümmern wir uns um Ernährung, Gesundheit und Bildung. In den letzten Jahren haben internationale Berichte wie der Weltbildungsbericht der UNESCO Ernährung, Gesundheit und Bildung verbunden, und das sollten wir auch tun. In einigen Schulen kümmern wir uns um die Gesundheit, insbesondere um die psychische Gesundheit. Mit viel Bescheidenheit, Demut und ohne messianische Absichten können wir sagen, dass in unseren Schulen Erlösung geschieht. Das ist so schön, das ist sinnvoll, das ist es wert. Das ist der erste Schritt zur Hoffnung.

Der zweite Schritt ist: „Es gibt ein Morgen“. Was müssen wir also jetzt tun, um morgen zu existieren, um morgen mehr Leben schenken zu können? Das ist eine sehr europäische Herausforderung. Der erste Schritt ist also „bedeutungsvoll sein“, der zweite Schritt ist „ein Morgen ist möglich“, denn ich denke, dass unsere Zukunft hier möglich ist. Lasst uns dessen bewusster werden, denn das ist der Auftrag des Evangeliums: Leben zu schenken. Und ich glaube, das tun wir. Natürlich passieren Fehler, aber glücklicherweise ist das eine Seltenheit. Meistens sind wir wirklich „gute Nachrichten“. Wenn ein Morgen möglich ist, müssen wir darüber nachdenken und erkennen, welcher Hebel uns mehr Zukunft gibt. Also arbeiten wir als Nächstes an diesen Hebeln.

Und das dritte ist „Freude”. Wenn wir also das Evangelium leben, mit aller Demut gute Nachrichten sind, und wenn ein Morgen möglich ist, dann ist unser Weg die Freude. Es geht nicht darum, dass wir albern fröhlich sein müssen, es ist die evangelische Freude, dass man das tut, was man für richtig hält, weil man seiner Berufung folgt. Wenn wir alle – Pädagog:innen, Familien, Piaristen, Laien, Ordensleute – erkennen, dass unser Leben unserer tiefsten Berufung entspricht, dann ist das eine Quelle großer Freude.

Das ist also Hoffnung für mich: sinnvolle Präsenz, Zukunft ist möglich und all das mit Freude zu leben. Und vielleicht ist das wirklich ein Schlüsselwort für Europa: Hoffnung.

Sie haben die österreichische Provinz in den letzten Jahren häufig besucht. Wie erleben Sie unsere Provinz und ihre Arbeit?

Ich freue mich immer sehr, wenn ich nach Österreich komme. Vielleicht liegt es daran – das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte – dass ich, als ich 15 oder 16 war, meine allererste Reise ohne Familie nach Österreich, nach Wien unternommen habe, zusammen mit meinem besten Freund. Das waren 10 wundervolle Tage und gute Erinnerungen, die ich immer in Ehren halte.

Vielleicht ist es die große Offenheit hier. Immer wenn ich als Piarist nach Österreich gekommen bin, habe ich eine zutiefst gastfreundliche Gemeinschaft vorgefunden, und das ist wunderschön. Es hat auch mit der „Neugründung“ der Provinz zu tun. Österreich wurde vor mehr als drei Jahrhunderten gegründet und musste im Lauf der Zeit aufgrund der personellen Situation irgendwann durch die Entsendung internationaler Mitbrüder quasi neu gegründet werden. Wir haben heute Piaristen, junge Erwachsene, aus drei Kontinenten hier. Das ist so schön, weil wir zur Interkulturalität berufen sind, und Österreich für uns ein Modell der Interkulturalität ist. Dazu gehört natürlich die Inkulturation, und es erstaunt mich immer wieder, wie gut die Mitbrüder schon Deutsch sprechen. Das ist für uns eine Art von Respekt vor der Kultur und den Menschen eines Landes, wenn man ihre Sprache lernt, weil man damit sie und ihre Sprache, ihren Schatz respektiert. Ich habe in den letzten 15 Jahren im Ausland gelebt und bin mir sehr bewusst, wie wichtig das für die Menschen ist.

Es freut mich auch sehr, dass es eine starke Beziehung und Zusammenarbeit zwischen den Niederlassungen, den Laien, Pfarren und Schulen gibt. Es gibt außerdem ein Projekt in der Provinz, bei dem eine engere Verbindung zu weiterführenden Schulen hergestellt wird. Nach so vielen Jahren unterrichtet P. Jinto jetzt am (staatlichen) Piaristengymnasium in Krems. Wer hätte gedacht, dass ein Piarist aus Indien heute ein echter österreichischer Lehrer an einem Gymnasium ist? 40 oder 50 Jahre lang hat das niemand geschafft. Das ist ein Zeichen der Hoffnung!

Ein wichtiger Punkt ist die Jugendpastoral, unsere Calasanz-Bewegung, denn die Begleitung der Jugend ist eines der wichtigsten Themen. In der Jugendpastoral gibt es ein Programm und Ziele, und manchmal entstehen Berufungen. Aber vielleicht gibt es auch Laien, die eine Familie gründen wollen, aber durch die Jugendpastoral im piaristischen Geist unserer Laiengemeinschaft angehören wollen. Denn auch hier sind die Menschen der Schlüssel. Wir brauchen gute Menschen, die sich mit den Piaristen identifizieren. Wir sehen in einigen Provinzen bei den Laienmitarbeiter:innen, die sehr gute Arbeit leisten, dass die meisten von ihnen aus unseren Jugendgruppen kommen. In Österreich sollten wir das auch daran arbeiten, denn es ist wichtig, dass wir auch hier kompetente, talentierte, nette, gute Menschen haben, die sich mit den Piaristen identifizieren.

Das dritte Anliegen ist die Peripherie. Es ist schön in Maria Treu und St. Thekla, in Horn und in Krems, und wir betreuen viele Menschen. Aber vielleicht sollten wir uns auch überlegen, wie wir näher an den benachteiligten Menschen der Gesellschaft sein können. Wir müssen dabei nachhaltig sein, daher ist es wichtig, dass wir das Gleichgewicht finden zwischen sozialen Aufgaben und den Schulen, die uns tragen. Die Arbeit für die Armen ist teuer, weil man erst Strukturen aufbauen und diese erhalten muss. Aber es ist möglich, wenn wir etwas Geduld haben, mit Projekten und Spenden. Die Schulen ermöglichen eine finanzielle Balance, um mit den Armen zu arbeiten. Es ist natürlich nicht einfach, aber wir sollten uns um die Peripherie kümmern, auch um unsere innere Peripherie, um Inklusion. Das ist mir ein großes Anliegen, denn das Schlimmste, das es gibt, ist Ausgrenzung, zwei Gesellschaften am selben Ort. Das müssen wir vermeiden, und wir sollten so hart wie möglich dafür kämpfen, Ausgrenzung zu vermeiden und sozialen Aufstieg zu ermöglichen.